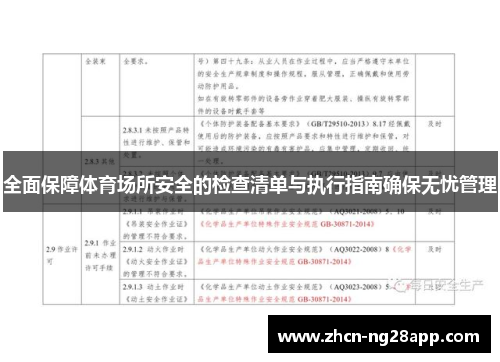

本文将全面探讨体育场所安全保障体系的构建,重点阐述如何通过有效的检查清单与执行指南,确保体育场所的管理无忧,最大限度地保障公众安全。从设施检查、人员管理、安全预防、应急响应四个方面详细解读,本文不仅提供了具体的实施措施,还着重分析了如何通过持续改进和有效的沟通,确保体育场所能够在各种环境下都能保持安全。文章的最终目标是帮助管理者通过全面的指导,提高体育场所的整体安全保障水平,防范潜在风险,确保场所运营顺畅。

ng28相信品牌的力量1、设施安全检查与管理

体育场所的设施安全是保障场所运营顺畅的基础。首先,场地的硬件设施必须进行定期检查,特别是常用的体育设备、器械以及场地本身的安全性。例如,篮球场的篮筐、足球场的球门、游泳池的池壁和水质等,都需要定期检查和维护,避免因设备老化或损坏造成的安全隐患。

其次,体育场所内的电气设施是潜在的安全隐患源。电气设备包括照明系统、电力供应系统、以及紧急照明等,均应进行严格检查。检查的内容应包括设备的电压稳定性、线缆的绝缘层完整性以及紧急停电设备的功能测试。此外,所有电气设施都必须符合国家安全标准,避免因电力事故导致的伤害或火灾。

最后,场地的防护设施不可忽视。在一些高风险项目(如攀岩、滑雪等)中,防护措施更是至关重要。管理者应根据实际使用情况对防护网、护栏等设施进行常规检查,确保其结构稳固、无破损,能够在紧急情况下发挥应有的保护作用。

2、人员管理与安全培训

体育场所的管理者和工作人员在保障安全方面的角色至关重要。首先,所有工作人员都应接受专业的安全培训,包括急救知识、设备操作规范以及应急响应流程等。这不仅可以在发生事故时提供及时的救助,还能够防范由操作不当引发的安全问题。

其次,体育场所的工作人员需要根据具体岗位进行安全职责分工。例如,场地维护人员需要熟悉各类设备的工作原理和维修技巧,安全员则要掌握现场应急处理的技能,而管理层则需要定期组织安全演练,确保员工能够迅速应对各种突发事件。

此外,管理者还应定期评估工作人员的安全知识水平和实践能力,通过考核、模拟演练等手段,不断提升团队的整体安全管理能力。安全文化的建设应贯穿到日常管理的每个环节,做到人人关注安全、人人参与安全。

3、安全预防措施与风险评估

在保障体育场所安全的过程中,预防措施起到了至关重要的作用。首先,管理者应进行定期的安全风险评估,识别可能存在的安全隐患。这包括对场所的设施、人员流动、环境因素等进行全面分析,预测可能的风险点,并制定相应的预防措施。

例如,在大型体育赛事期间,由于人员密集、活动频繁,发生安全事故的风险大大增加。此时,管理者应提前评估人流量、交通状况以及可能的突发状况,采取限制人流、疏导交通等措施,减少安全隐患。此外,安全监控设备的部署也至关重要,应根据场地特点,设置足够的监控点,保证无死角地进行实时监控。

对于可能的自然灾害或外部威胁(如地震、火灾等),体育场所应制定专门的预防方案,并定期进行演练。通过模拟不同类型的灾害情境,使全体工作人员熟悉应急流程,确保在危机时刻能够快速响应,最大限度地降低损失。

4、应急响应与处置机制

当意外事故发生时,应急响应机制的有效性直接影响到事故的处理效果。因此,体育场所应建立健全的应急处置机制,确保一旦发生事故,能够迅速启动应急响应。首先,管理者应明确各类突发事件的应急响应程序,并对全体工作人员进行详细的培训和演练。

其次,体育场所应配置必要的应急设备,包括急救包、消防器材、通讯设备等。这些设备需要定期检查和更新,确保随时可用。同时,应急设备的位置应清晰标识,以便工作人员能够在紧急情况下快速找到和使用。

另外,场所应与当地的紧急救援机构建立联系,确保一旦发生重大事故,能够迅速请求外部援助。与医院、消防队等部门的紧密合作,可以大大提高应急响应的效率,缩短救援时间,减少人员伤亡。

总结:

通过对体育场所安全保障体系的全面分析与探讨,我们可以发现,确保体育场所安全的关键在于预防与管理的双重保障。从设施安全到人员管理,再到安全预防和应急响应,四个方面密切配合,构成了一个完整的安全保障体系。

最后,只有通过不断优化检查清单和执行指南,建立起长效机制,体育场所的安全才能得到有效保障。无论是设施的常规检查,还是员工的安全培训,亦或是应急机制的建立,都需要管理者的持续关注与改进。只有如此,才能确保体育场所的安全运行,给广大运动员和观众提供一个安全、舒适的环境。